Der Bunte Hof wurde 1579 von Ludolf von Rössing in der Südostecke der Altstadt errichtet.

Das Anwesen war im 16. und 17. Jahrhundert durch die in unmittelbarer Nähe entlang führende Stadtmauer befestigt

(1).

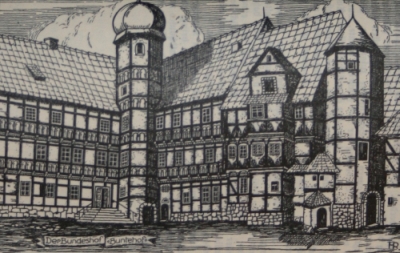

Der Adelshof bestand aus einer Ansammlung von Bauten unterschiedlicher Bauzeiten. Er umfasste nach einer Federzeichnung

aus dem Jahre 1760 und alten Fotografien den Südflügel, welcher das

dreistöckige Hauptgebäude darstellt sowie den

rechtwinklig angrenzenden kleineren Westflügel. In der inneren Ecke lag der achteckige Treppenturm mit den Treppenstufen

aus Eiche und Fichtenholz. Westlich lag ein kleineres Gebäude mit Mittelrisalit.

dreistöckige Hauptgebäude darstellt sowie den

rechtwinklig angrenzenden kleineren Westflügel. In der inneren Ecke lag der achteckige Treppenturm mit den Treppenstufen

aus Eiche und Fichtenholz. Westlich lag ein kleineres Gebäude mit Mittelrisalit.

1952 erfolgte der Abriss des Westflügels unter Wiederverwendung der Brüstungsplatten und des Schwells mit Inschrift

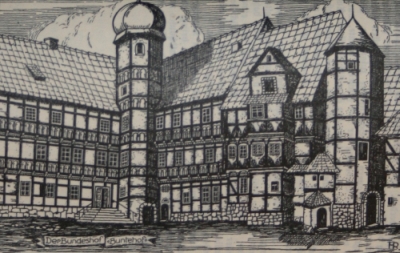

im Bereich des westlichen Abschnitts der Nordfassade des Südflügels. Das Innere des Westflügels war 1880 durch den

Umbau zur Bierbrauerei stark verändert worden. Im Erdgeschoss befand sich laut einem Planbestand von 1880 vor dem Einbau

der Braubottiche das Waschhaus und bauzeitlich die Schwarze Küche des Adelshofes (2).

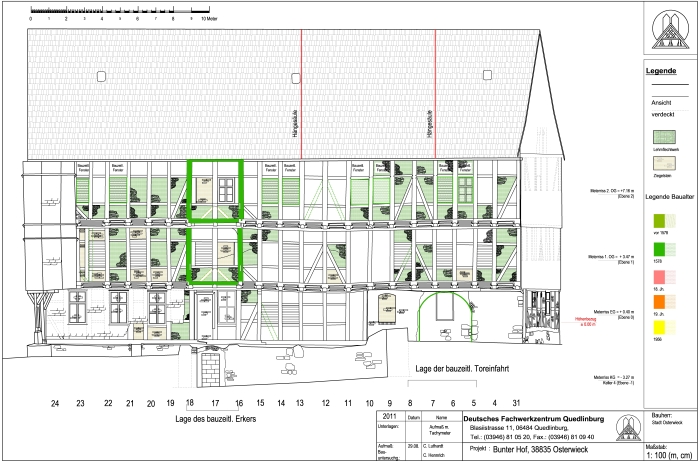

Der dreigeschossige Fachwerkbau wie er heute noch zu sehen ist liegt auf einem umlaufenden Sockel aus Bruchsteinen auf.

Die vier Keller unter dem Gebäude sind verschiedenen Bauzeiten zuzuordnen.

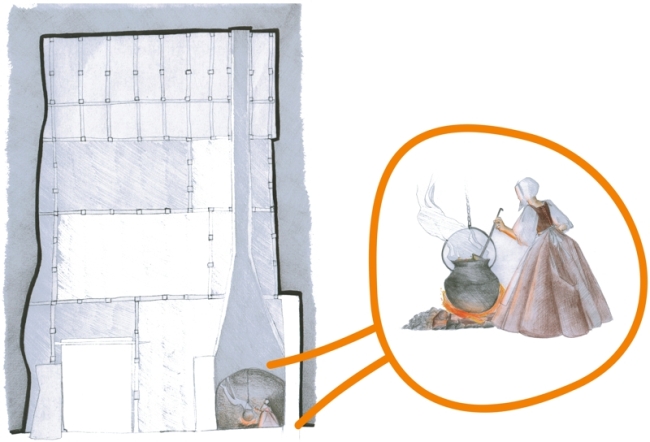

Das Fachwerkgebäude wurde in jedem Stockwerk zimmermannsgerecht abgebunden. Das erste und zweite Obergeschoss kragt an

den Fronten leicht vor. Im Erdgeschoss der Nordfassade liegt die bauzeitliche Toreinfahrt östlich des Wendelsteins. Die

Toreinfahrt wurde aus Eichenholzständern errichtet, in welche die Kopfbänder und der Sturzbalken einzapfen. Im 18.

Jahrhundert wurde die Tordurchfahrt geschlosse (3).

Der freistehende Fachwerkbau weist an den Landseiten Schnitzwerk auf. Die Deckenbalken sind an den Enden abgefast und

abgerundet. Die Füllhölzer zwischen den Deckenbalken sind mit Schiffskehlen verziert. Die profilierten Knaggen zapfen

unterhalb der Deckenbalken in die Ständer. Weiteren besonderen Schmuck offenbart die Nordfassade. In die Ständer nuten

Brüstungsbohlen mit einer doppelten Arkade und Kapitellen ein, die ursprünglich mit Büsten von Königen verziert waren.

In der Ecke der ursprünglich rechtwinklig angeordneten Zweiflügelanlage heute etwas außermittig vor der Nordfassade

befindet sich der achteckige Treppenturm, der bauzeitlich über die Firstlinie des Daches hinausreichte. Die Treppenstufen

sind aus einem Stück mit der Spindel gefertigt. Sie wurden auf das mit Bruchsteinen gemauerte Gefach aufgelegt und im

Bereich der Ständer, Riegel sowie der Schwelle auf kleinen mit schmiedeeisernen Nägeln befestigten Konsolen aufgelagert.

Die Nordfassade wird von zwei Inschriften am Schwell geschmückt. Die untere Inschrift lautet: „Mit Fleiß und Eifer hat

Ludolf von Rössing aus altadligem berühmten Geschlecht diesen Palast gebaut. – Alles entsteht und geht fort mit der Zeit,

ich aber, o ruhmvoller Ludolf, stehe in Blüte durch deinen Fleiß.“ (4)

Am oberen Schwell steht: „Weill ihr auff Erden seid und lebet Allzeit nach ehrn und tugend strebt, Dan was auff erden ist

vorgeht Lob ehr und Tugent Ewig besteh. Anno christ 1579“ (5)

Ursprünglich besaß der Bau vier Erker, einer an der Nordfassade links vom Treppenturm und zwei weitere auf der Südseite

und am Ostgiebel. Der heute noch erhaltene Erker betont die Südwestecke des Fachwerkbaus. Der mit fünf Seiten eines

Achtecks vorkragende Erker wird von zwei Balken unterhalb der Deckenbalkenlage mit Stelzfuß und Kopfbändern getragen.

Das gesamte Gebäude war sehr farbenfroh bemalt. Die ältesten Fassungsbefunde belegen einen kaminroten Anstrich der

Fachwerkkonstruktion, die Gefache waren weiß, wie die heutige Nordfassade bereits zeigt.

Innenraum

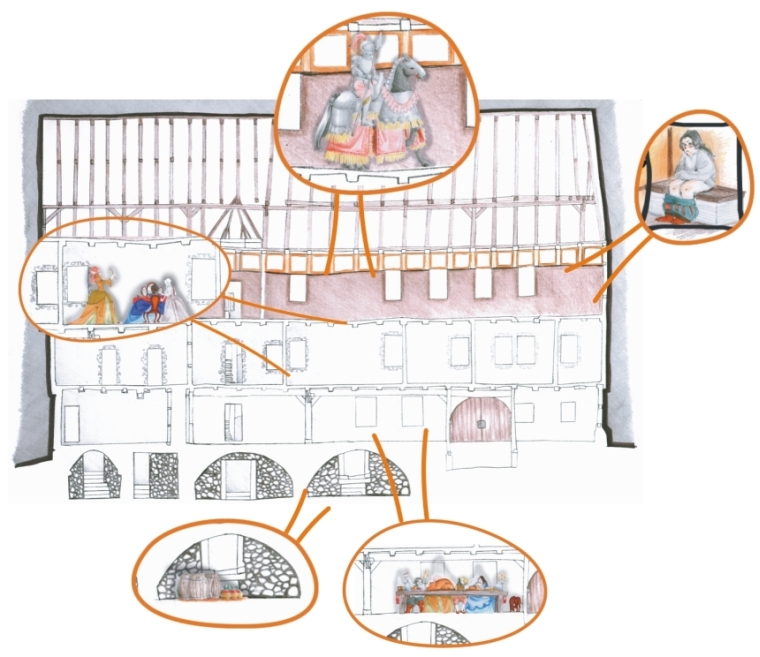

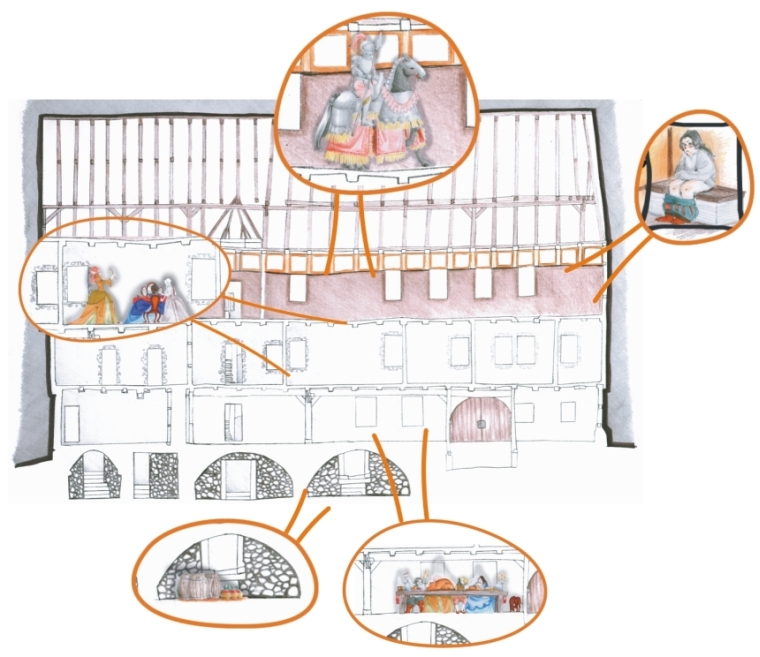

Bauzeitlich besaß das Erdgeschoss die Tordurchfahrt, anschließend folgte in einer Breite von 12 Metern ein großer,

ungeteilter Raum, der Aufenthaltsraum für die Bediensteten des Bunten Hofes. Im 18. Jahrhundert wurde das Erdgeschoss

in kleinere Räume unterteilt. Die große Eingangsdiele im Erdgeschoss entstand unter Einbeziehung der nördlichen und

südlichen bauzeitlichen Fachwerkwand und der beiden Querwände, die in der Barockzeit unter die Deckenbalken mit Kopfbändern

eingezogen wurden. Der östliche unmittelbar an die Eingangsdiele angrenzende Raum zum Innenhof erhielt unterhalb des

Längsunterzugs eine Lehmsteinwand mit einer rundbogigen Öffnung zum Beheizen des Raumes.

Das 1. Obergeschoss

Die großen Räume im östlichen Teil des Obergeschosses beherbergten vermutlich die repräsentativen Wohnräume der von

Rössings, die mit einem trapezförmigen kleineren Raum vis a vis der Stadtmauer abschließen. Zur Straßenseite, entlang

der südlichen Außenwand, lagen flurähnlich schmale Räume.

Der trapezförmige Raum am Ostgiebel besitzt sehr gut erhaltene Gefachmalereien des 16. Jahrhunderts, zwei umlaufenden,

das Fachwerk rahmenden Begleiter, der die umgebene Fachwerkkonstruktion begleitet oder auch rahmt

(6). In den Ecken des Gefaches sprießen Blüten und Blütenstängel hervor.

Eine zweite, jüngere Malschicht zeigt eine alle bauzeitlichen Öffnungen

rahmende Malereien in schwarz, weiß und grau. Die Öffnungen rahmen Beschlagwerk Fruchtgirlanden, Bänder und im oberen

Bekrönungsfeld teilweise die Bänder haltende Kraniche. Dieser kleine Raum war das Badezimmer der von Rössings, eine

nachträglich geschlossene Türöffnung führte zu einem hölzernen Anbau, der eigentlichen Toilette.

Nach Westen schließt die große Diele mit dem Wendelstein an. Im Süden lag ein großer repräsentativer Raum mit dem polygonalen

Eckerker. Bauzeitlich besaß der Erker fünf Fensteröffnungen.

Das 2. Obergeschoss

Der Rittersaal erstreckt sich in einer Länge von fast 21 m und einer Breite von annähernd 10 m im 2. Obergeschoss. Der

stützenfreie Raum befand sich wie in vielen Schlossbauten, zum Beispiel in Schloss Stolberg im 2. Obergeschoss. Erreicht

werden konnte der Saal über die Wendeltreppe. Nach Westen wird der Raum durch eine Bundwand begrenzt. Zwischen dem 3.

und 4. südlichen Ständer der Fachwerkwand befand sich die bauzeitliche Türöffnung zu den dahinter liegenden Räumen.

Der Saal besaß bauzeitlich drei Erker. Einer an der Nordfassade, einer zur südlichen Front und der dritte Erker lag am

Ostgiebel. Die östliche Wandseite zeigt eine nachträgliche geschlossene große Öffnung.

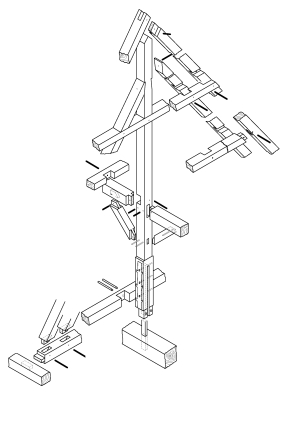

Die Balkenlage des Saales lagert auf den Außenwänden sowie mittig auf einem im Dachwerk aufgehängten Unterzug auf. Der

Unterzug aus Nadelholz besteht auf einer Länge von 21 m aus einem Holz und wurde an zwei Hängewerke im Dachgeschoss mittels

Eisenlaschen aufgehängt. Auf dem Unterzug sind Bemalungsreste zu sehen, die die Namen und Wappen von Verwandten und

Verbündeten der Rössings darstellen – von Gadenstedt, von Adelevesen, von Mandelsloh (7).

Das Gebäude wird abgeschlossen mit einem Kehlbalkendach – mit zwei Kehlbalkenlagen zur Queraussteifung zwischen den Sparren

und mittig stehendem Stuhl. Die Hängewerke sind mit dem Längsunterzug im Rittersaal mittels Hängeeisen, Unterlegplatte und

Bolzen befestigt. Die hölzerne Hängesäule überblattet die Kehlbalken. Im oberen Bereich der Hängesäule sind zwei Druckstreben

mit Versatz angeordnet, die die Hängesäule nach oben drücken.