Die Besitzer und Nutzung des Bunten Hofes

Der Besitz des Areals des Bunten Hofs gehörte vermutlich bereits seit Mitte des 15. Jahrhunderts der Familie von Rössing. 1579 errichtete Ludolph I. von Rössing, der zweite Sohn Lippolds XIII., den Bau in Osterwieck. Er stand als Rittmeister in den Diensten Phillipp II. von Spanien. Er soll mit seinem älteren Bruder Jahn VIII. und dem jüngeren Bartold im Krieg zwischen König Heinrich II. von Frankreich, Kaiser Karl V. sowie König Philipp II. von Spanien um Flandern als "Schwarzer Reiter" 1557 an der Schlacht von St. Quentin teilgenommen haben. 1585 diente er mit 300 Pferden in französischen und niederländischen Truppen und erhielt für 34 Reisende und 11 Wagenpferde ein monatliches "Stathgeld und Vorteilsgeld" von 1405 floris monatlich (8). Von 1770 bis 1805 verpachteten die Rössings den Bunten Hof an die Familie Friedrich Johann Rostosky. Im 19. Jahrhundert wechselte der Besitzer sehr häufig. In dem Anwesen wurde von 1868 bis 1875 seitens der königlichen Regierungsabteilung für Kirchen und Schulwesen zu Magdeburg eine Präparandenanstalt errichtet. Am 27. Februar 1869 war die Instandsetzung der Schule fertig gestellt. Der Bunte Hof wurde schließlich ab 1880 an Friedrich Schreyer (9) veräußert, der im Westflügel eine Bierbrauerei einrichtete. 1934 befanden sich in der unteren Etage eine Gastwirtschaft, eine Wirtschaftsküche und Wohnräume (10). Seit 1980 stand das Gebäude leer.Beschreibende Darstellung der Bausubstanz

Die Außenfassaden

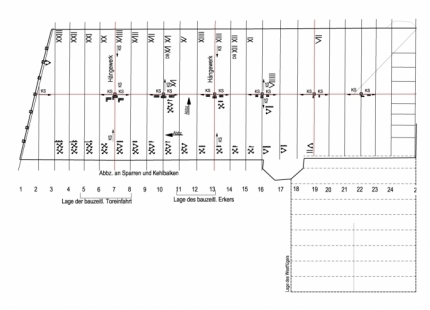

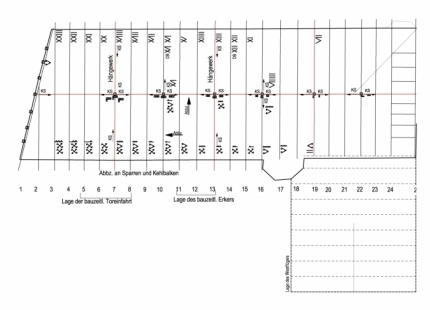

Der dreistöckige Fachwerkbau liegt auf einem aus Bruchsteinen gemauerten Keller und Sockel auf. Die vier Keller unter dem Gebäude sind verschiedenen Bauzeiten zuzuordnen. Die westlichen Keller, einer mit Kreuzgratgewölbe und ein angrenzender Keller mit einer Bohlendecke, entstammen einer älteren Bauzeit. Die nach Osten vorgelagerten zwei Kellerräume sind mit einem Tonnengewölbe überwölbt (11). Der Zugang vom Treppenturm aus, nachträglich vergrößert, belegt die einheitliche Errichtung von Kellergewölbe und aufgehendem Fachwerkbau (12).Plan 3 Nordfassade

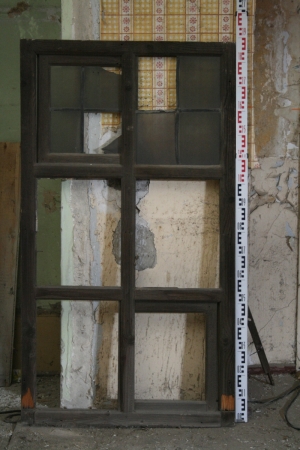

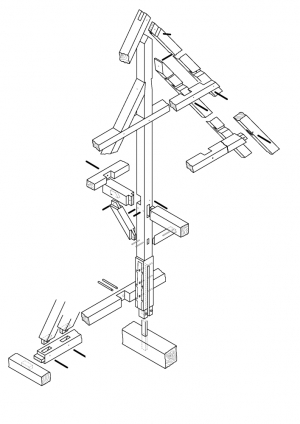

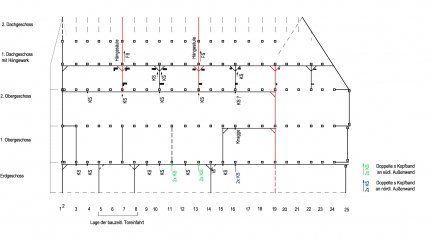

Im Unterstock liegt die bauzeitliche Toreinfahrt zwischen dem 5. und 8. Gebinde östlich des Wendelsteins. Die Toreinfahrt befindet sich zwischen zwei Eichenholzständern, in die die Kopfstreben und der Sturzbalken einzapfen. Das östliche Schwellstück zapft mit einem Versatz in den Ständer, der noch einen Stützkloben der früheren Toraufhängung aufweist. Der westliche Abschnitt wurde bei Schließung der Toreinfahrt verändert. In diesem Bereich wurden die Hölzer beim Umbau teilweise wiederverwendet und auf einem höher gesetzten Schwellholz angeordnet. Die an die Toreinfahrt angrenzende Strebe und die folgende Ständerreihung verblieben bis auf wenige Ständer in ihrer Lage unverändert. Die Entfernung der Knaggen vom 8. bis 11. Gebinde erfolgte, um die Ständern einzukürzen (13).

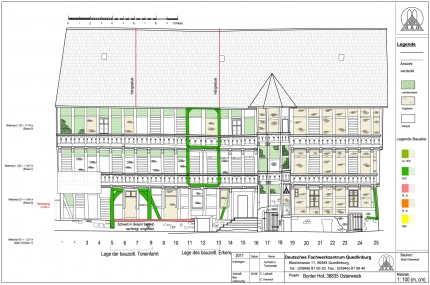

Abb. 3 Rekonstruktionsplan Osterwieck Bunter Hof, Nordansicht, (Zeichnung Deutsches Fachwerkzentrum Quedlinburg, nachfolgend DFZ Qlb.)

Plan 4 Südfront

Die Fachwerkkonstruktion der Südfassade gleicht im Abbund und den Schmuckformen – Schiffskehlen im Schwell- und Füllholzbereich, abgefaste Deckenbalken - dem der Nordfassade. Das an den massiven Mauerwerksabschnitt angrenzende Fachwerk im Unterstock wurde im 18. und 19. Jahrhundert mehrfach verändert, insbesondere durch die Vergrößerung der Fensteröffnungen und den Einbau von Türen zum Garten. Die Längsaussteifung der Fassade erfolgt im Unterstock mit zwei Riegelketten und in den oberen Etagen zusätzlich durch Streben, die in die Eckständer, Ständer und die Schwelle gezapft sind und jeweils ein Gebinde weit spannen. Eine regelmäßigere Anordnung der Streben zeigt sich in den beiden oberen Stockwerken zwischen dem 7. bis 9. sowie dem 11. und 13. Gebinde. Im 2. Oberstock wurden die Streben zwischen Gebinde 9 und 11 entfernt. Ihr Standort verblieb ablesbar an den Holznagellöchern in der Schwelle. Seitlich des bauzeitlich aus der Fassade kragenden Erkers (Gebinde 14-16) sind Streben und Fußstreben unterhalb des Brüstungsriegels angebracht. Die Südfront schmückte bauzeitlich zwei Erker: der noch erhaltene südwestliche Eckerker und der im 18. Jahrhundert zurückgebaute Erker, welcher lediglich in seiner Lage an den in den Ständern vorhandenen Zapfenlöchern, der unterbrochenen Schwelle, den kleinen Kopfstreben und dem in die Flucht der Fassade zurückgesetzten Ständer ablesbar verblieb (21). Der an der südwestlichen Ecke mit fünf Seiten eines Achtecks vorkragende Erker wird von zwei Balken unterhalb der Deckenbalkenlage mit Stelzfuß und Kopfstreben getragen. Historische Aufnahmen zeigen vor der Verschieferung der Außenfassade Fußstreben unterhalb der Brüstungsriegel zwischen den Gebinden. Im 16. Jahrhundert besaß der Erker in jedem Gefachfeld oberhalb des Brüstungsriegels eine Fensteröffnung. Der Ostgiebel wiederholt den Fachwerkabbund des Südgiebel, die Randgefache und der mittlere Ständer, im Unterstock den Mittellängsunterzug tragend, werden von Streben vergesteift. Im 1. und 2. Oberstock befand sich zwischen dem 2. und 3. Ständer von Norden, durch die unterschiedlich Breite des Randgefachs versetzt angeordnet, ein hölzerner auskragender Abortschacht. Zapfenlöcher für auskragende Schwell,- Riegel,- und Rähmstücke bezeugen auf die ursprüngliche Lage (22). Die in den Quellen vermutete Zugbrücke am Ostgiebel, die den Rittersaal mit der Stadtmauer verbunden haben soll, konnte nicht bestätigt werden. Hingegen befand sich im 2. Oberstock ebenfalls ein auskragender Erker. Dieser Erker wurde im darunterliegenden Stock durch in auskragende Stichbalken und Ständer eingezapft Streben abgestützt. Zapfenlöcher in den Ständern, die die nachträglich zugesetzte Öffnung rahmen, verweisen auf einbindende Riegel und Fußstreben. Somit glich das äußere Erscheinungsbild des Erkers dem der Sudwestfassade. Der Westgiebel kragt in jedem Stockwerk vor. Zwischen den Stich- und Gratstichbalken liegende Füllhözer mit Schiffskehlen und Knaggen unterhalb derselben betonen die architektonische Erscheinung.Außenfarbigkeit

Die ältesten Fassungsbefunde belegen einen kaminroten Anstrich der Fachwerkkonstruktion mit einer wenige Millimeter starken Begradigungslinie in das Gefachfeld hineinragend. Ein angebauter Schuppen schützte einen Tei der Fassade, die neben dem Kaminrot der Fachwerkkonstruktion auch florale, weiße, das Brüstungsfeld rahmende Rankenmalereien zeigen. Das innere Gefachfeld erhielt einen altweißen Anstrich. Eine jüngere Fassung zeigt eine Backsteinimitation mit roten, filigran aufgetragenen, horizontal und lotrecht verlaufenden Linien oder roter Fassung des Gefaches mit weißem Fugenstrich (23).Plan 6 Grundriss EG

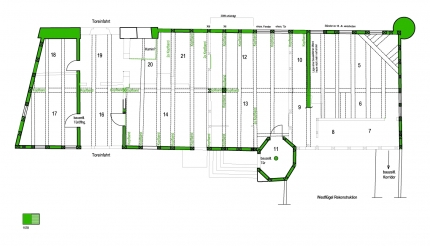

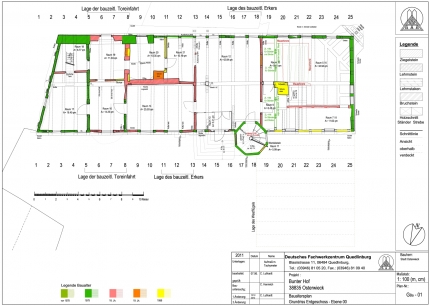

Innenraum

Im Inneren konnte die bauzeitliche Stellung der Wände anhand der Blattsassen, Holznagellöcher und natürlich der in situ verbliebenen Wände rekonstruiert werden. Die bauzeitlichen inneren Fachwerkwände aus Eichenholz mit Ständerabständen von annähernd einem Meter in Deckenbalken und Schwellenholz gezapft besitzen zwei Riegelketten. Die obere Riegelkette wurde meist mit Holznägeln gesichert. Die Bundwände zapften mit einer Strebe, einem Kopfband und einem Riegel in die Außenwände ein. Als bauzeitliches Gefachmaterial wurden Stakenhölzer mit Strohlehmputz und darauf ein dünner Kalkputz verwendet, mit Farbfassungen.Plan 6a Bauphasenkartierung

Die Grundriss-Situation im Unterstock spiegelt die Umbauphase des 18. Jahrhunderts wieder. Die meist aus Nadelholz bestehenden Fachwerkwände wurden nachträglich in die bauzeitlichen Deckenbalken gezapft. Die Gefachmaterialien bestehen aus Lehmsteinen mit Lehm-l oder Kalkmörtel, teilweise mit Tierhaaren versetzt. Die große Eingangsdiele (Raum 12,13) im Unterstock wird begrenzt von den beiden Längswändden und den beiden Querwände, die in der Barockzeit eingezogen wurden. Zu den östlich angrenzenden Räumen führten symmetrisch angelegte Türen. In der westlichen Querwand wurde der barocke Türdurchgang im 20. Jahrhundert geschlossen. Für die Eingangstür an der Nordfassade wurde ein Ständer der Fassade entfernt. Der östliche unmittelbar an die Eingangsdiele angrenzende Raum zum Innenhof erhielt unterhalb des Längsunterzugs eine Bruchsteinsteinwand mit einer rundbogigen Nische. In der Wand eingemauerte Rauchkanäle ermöglichten das Beheizen des Raumes.Plan 7 Grundriss 1. OG

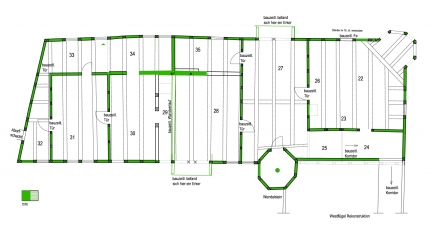

Das 1. Obergeschoss

Der östliche Teil des 1. Oberstocks teilen vier von Nord nach Süd stehende Querwände und eine Längswand unter dem außermittigen im südlichen Drittel verlaufenden Unterzug den Grundriss in drei große Raumabschnitte. Die großen Räume beherbergten vermutlich die repräsentativen Wohnräume der Familie von Rössings. Die Raumflucht schließt mit einem trapezförmigen kleineren Raum im Osten, dem Abortraum. Entlang der südlichen Außenwand, lagen flurähnlich schmale Räume. Nach Westen schließt die große Diele mit der Wendeltreppe an. Die Raumteilung im Westteil ist spiegelbildlich versetzt von der Ostseite.

Der trapezförmige Raum am Ostgiebel besitzt sehr gut erhaltene Gefachmalereien des 16. Jahrhunderts, einen umlaufenden, das Fachwerk

rahmenden Begleiter und einen dünnen Beistrich im Gefachfeld (27). In den Ecken des Gefaches sprießen stilisierte Blüten und Blütenstengel

gemalt hervor. Eine zweite, jüngere Malschicht zeigt eine alle bauzeitlichen Öffnungen rahmende Grisaillemalerei. Die Öffnungen

rahmen Beschlagwerk mit C- und S-förmigen Schwüngen, Rollwerkskartuschen, Fruchtgirlanden, Bändern und im oberen Bekrönungsfeld Bänder

haltende Kraniche. Die Malerei auf Kalk-Kasein-Putz lässt sich in die 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts einordnen.

Am Ostgiebel befand sich an diesem Raum laut Reimers ein Abortanbau, an der nachträglichen Schließung einer kleinen Türöffnung

erkennbar. Nach Freilegung des Ostgiebels 2013 bestätigen Zapfenlöcher für auskragende Schwellhölzer, Riegel und Rähmstücke das

Vorhandenseins eines hölzernen auskragenden Anbaus.