Lage und Beschreibung

Das derzeit älteste erhaltene Haus in Osterwieck, Kapellenstraße 4 von 1453 (d) liegt unmittelbar an dem kleinen Seitenarm der Mühlenilse. Erst 1880 führte eine kleine Brücke aus eichenen Balken, Bohlenbelag und Geländer über die Ilse über den Westgiebel in das Gebäude.Die Fassade von 1453

Ein durchlaufender profilierter Brüstungslangriegel und Fußstreben, die das obere Stockwerk optisch teilen und gliedern, bestimmen das Erscheinungsbild des spätmittelalterlichen Gebäudes. Der angeblattete Brüstungslangriegel besitzt eine mehrteilige Profilierung aus Kehlen und Wülsten. Im nördlichen Abschnitt wurde er im Rahmen der Fenstervergrößerung entfernt. Ein Treppenfries auf der Stockwerksschwelle als mittelalterliche Schmuckform ist ebenso erhalten geblieben (vgl. Kapellenstraße 27 von 1590). Die darunter befindlichen Deckenbalkenenden erhielten eine für das 15. Jahrhundert typische Profilierung durch einen Birnstab. Die Vorkragung der Deckenbalkenenden wurde mit profilierten Knaggen gestützt. Der Zwischenraum zwischen den Deckenbalken verblieb ohne Füllholz. Das vorkragende Deckenfeld schloss Lehmstaken mit Strohlehmputz und ein Kalkputz. Die Ständer im Unterstock zapfen in Schwell und Rähm, die einzelnen Gebinde sind in der Höhe geteilt durch zwei Riegel. Zur Stabilisierung der Fassade in Längsrichtung überblatten diagonale, teilweise zwei bis drei Gebinde überspannende Streben. Nach Osten wurde der Fachwerkbau ohne eigenen Giebel gegen den angrenzenden Nachbargiebel gestellt. Die nördliche Straßenansicht erneuerte man vermutlich im 19. Jahrhundert mittels paarweise rhythmisch angeordneter Ständer zur Schaffung großer Fensteröffnungen. Die hofseitige Wand nach Norden wurde 1960 vollständig massiv aufgemauert.Konstruktion im Inneren

Während der umfassenden Sanierung 1990 aufgenommene Fotos lassen teilweise das mittelalterliche innere Hausgefüge

noch erkennen.

Abb. 4 Deckenbalken des Oberstocks (Zerrbalken) lagern auf bauzeitl. Längsunterzug, Aufn. von 1990 (Familie Hoffmeister)

In Längsrichtung steifen im Unterstock des Westgiebels gebindeübergreifende, diagonale Längsstreben und im Oberstock

Fußstreben, die paarweise in Ständer und Schwelle zapfen, das Gefüge aus. Im Inneren, auf historischen Plänen ablesbar,

verlief in Achse des Mittellängsunterzuges im Unterstock und in der oberen Etage eine Bundwand. In der unteren

Dachgeschoßebene spannt ein Mittellängsunterzug unter den Kehlbalken in Längsrichtung, welcher vor dem Dachgespärre

am Ostgiebel auf einen Ständer aufgelagert ist. Ein Kopfband stabilisiert zusätzlich die Verbindung. Laut Planbestand

befand sich mittig eine Stuhlsäule mit in Längsrichtung spannenden Kopfbändern unter dem Unterzug.

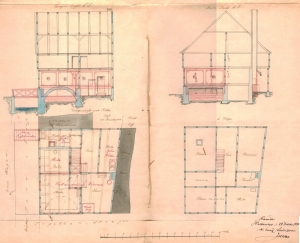

Der Umbau 1880

Der Unterstock wurde bereits 1880 umfassend verändert. Umbauten, beantragt am 23. Oktober 1880 durch den Gastwirt

Dinnemann zu Stapelburg für die Erweiterung eines Restaurationszimmers geben Einblick in das bauzeitliche Baugefüge,

das sich heute infolge mehrfacher Umbauten nicht mehr ablesen lässt.

In dem in der Höhe ungeteilten Untergeschoss befand sich ein weit über dem Straßenniveau herausragender tonnenüberwölbter

Keller mit angrenzender hoher Diele. Eine Mittellängswand teilte die Diele und den Gastraum. Das Bodenniveau der nur

2,60 m hohen Gaststube sollte durch den Abbruch des Kellers bis zur Pflasterhöhe des Hausflures abgesenkt werden.

Ein besonderer "Regulierofen", vier vergrößerte Fenster an der Kapellenstraße und ein Windfang sollten die Behaglichkeit

des Gastraumes erhöhen. Die Fachwerkwand zwischen Flur und vorderem Teil der Gaststube war laut Planbestand zu entfernen.

Ein Ständer mit Kopfbändern unter dem Mittellängsunterzug sollte künftig die Lasten der oberen Stockwerke aufnehmen. Der

abgetrennte Teil der vorherigen Gaststube ist in den Plänen als künftige Wohnstube gekennzeichnet, von der man zur neu

verlegten Treppe gelangte.

Laut Zeichnung befand sich hinter dem Gastraum eine Mahl- und Kochküche mit Rauchfang und besteigbarem Schornstein. Die

geplante und schließlich auch umgesetzte neue Erschließung des Gasthauses vom Hagen aus über die Ilse erfolgte über eine

Türöffnung in der Giebelwand. Die Trennwand der Küche wurde entfernt und die Küche mit dem alten Flur verbunden. Die neue

Küche mit Herd und Waschkessel wurde an den östlichen Giebel verlegt.

Auch die Ausstattung des zukünftigen Gastzimmers wurde festgelegt. Das Gastzimmer an der Straße sollte Tannendielen

erhalten (1). Die in den Plänen angedeutete Ausmalung der Gasträume lässt

große quadratische Wandfelder mit aus den Ecken

hervorsprießenden Pflanzenmotiven erkennen. Der Oberstock mit Kammern, einer kleinen Küche und Stube zur Straße blieb

beim Umbau 1880 nahezu unangetastet. Leider nicht bei dem Umbau 1990.