1. Objektbeschreibung

Lage:

Der enge Straßenzug Sonnenklee liegt am westlichen Rand der Altstadt (2), wobei das Haus Nr. 12 etwa mittig des Straßenverlaufs auf der östlichen Seite steht. Unweit des Straßenzuges "Sonnenklee" ist ein Teil der historischen Stadtmauer erhalten geblieben.Beschreibung:

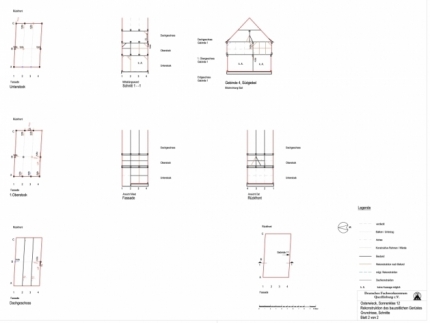

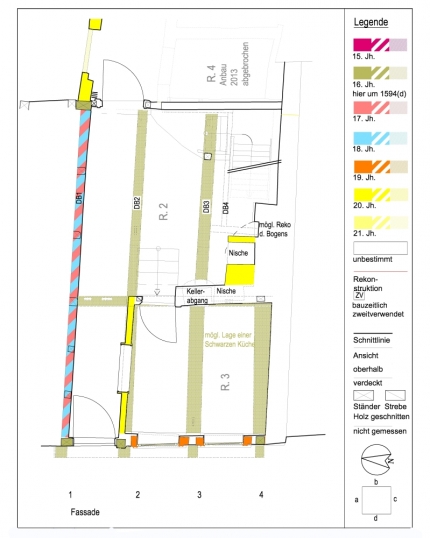

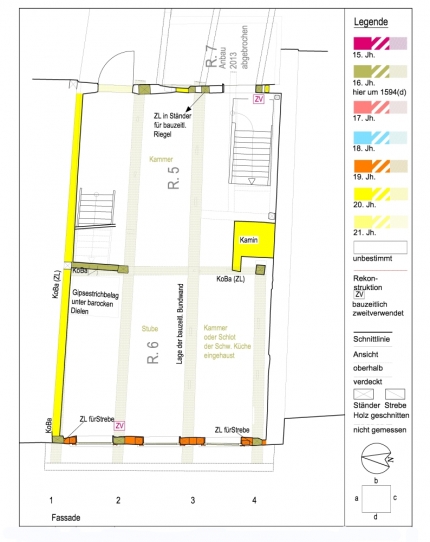

Das Haus Sonnenklee 12 ist ein Fachwerkbau. Es erscheint als kleiner traufständiger Baukörper mit rechteckigem Grundriss von 4,50 m x 7,90 m (im Unterstock). Ein Teil des Gebäudes ist unterkellert. Zwei aufgehende Stockwerke und ein hohes, abschließendes Satteldach bilden die Kubatur des Hauses. Fassade, Rückfront und die Giebel sind in Stockwerkbauweise auf einem etwa 40 cm hohen Natursteinsockel errichtet worden, d.h. die Stockwerke und das Dachwerk sind konstruktiv in sich selbstständig abgebunden. Straßenfassade: Die Ständerstellung entlang der Fassade ist rhythmisch angeordnet. Dabei kragt der Oberstock gegenüber dem unteren Stockwerk um etwa 30 cm vor. Der Unterstock ist in der Breite in sechs Gefache gegliedert. Der Oberstock nimmt die rhythmische Ständerstellung des Unterstocks auf und gliedert sich so in der Breite in sieben Gefache. Je eine Riegellage teilt diese in zwei Felder. Lediglich drei Ständer des Unter- und Oberstocks - die Eckständer und die Ständer der Gebindeachse 2 - stehen in der Achse der Deckenbalken. Das Vorkommen beschnitzter Schmuckelemente beschränkt sich heute auf die Deckenbalkenzone des Unterstocks und die darauf lagernde Stockschwelle des Oberstocks entlang der Fassade. Die vorkragenden Balkenenden haben abgerundete Balkenköpfe mit seitlicher Fase, die dazwischen liegenden Füllhölzer sind ohne Zier. Die Stockschwelle erhielt zwischen den Deckenbalken eine Taustabprofilierung. Die Fenster werden durch eine profilierte Rahmung und Bekrönung im Stil des 19. Jahrhunderts betont. Weitere Schmuckelemente waren zur Bauzeit 3/4-hohe Streben in den Randgefachen des Oberstocks. Während der Unterstock der Rückfront nachträglich massiv ausgeführt ist, zeigt sich im Oberstock die bauzeitliche Ständeranordnung in Reihe, d.h. die Ständer stehen in der Achse der Deckenbalken mit einem Achsabstand (Mittelwert) von ca. 1.50 m und kragt um ca. 18 cm vor. Die Frontbreite ist in vier Gefache gegliedert. Eine Riegellage teilt diese in der Höhe in zwei Felder. Im Inneren: Die Erschließung des Unterstocks erfolgt über einen Eingang im nördlichen Bereich der Fassade. Die Lage des Hauseingangs befand sich zur Bauzeit in situ. Zur Belichtung der Diele erhielt dieser nachträglich ein rechteckiges, 40 cm hohes Oberlicht. Durch eine Mittellängswand werden die Stockwerke in zwei Schiffe gegliedert. Eine weitere Raumteilung durch gerüstunabhängige Zwischenwände in Quer- und Längsrichtung findet sich nur im Unterstock.

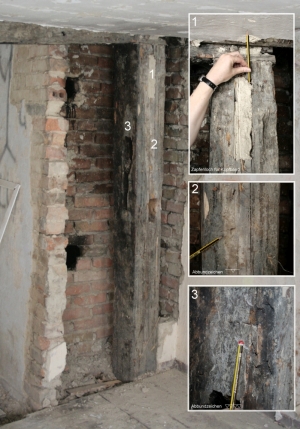

Die entlang der Straßenfassade vorkragenden Deckenbalken wurden außen ursprünglich durch Knaggen gestützt, nachgewiesen

durch die noch vorhandenen Zapfenlöcher auf der Unterseite der Deckenbalken.

Bei der Errichtung des bauzeitlichen Fachwerkgerüstes wurden für Außenwandständer, Deckenbalken und Unterzug Eichenhölzer

und innen Nadelhölzer verwendet, teilweise mit Waldkante. Je nach Lage und Funktion haben die Hölzer

unterschiedliche Querschnitte. Die Ständer aus Eichenholz haben einen durchschnittlichen Querschnitt von 26 x 16 cm, die

Unterzüge von 27 x 25 cm, die Deckenbalken von 27 x 24 cm und die bauzeitlichen Rähme aus Nadelholz hingegen nur einen

Querschnitt von 16 x 16 cm. Bei baulichen Veränderungen der Fronten und des Nordgiebels wurde Nadelholz verwendet. Dabei

kamen Holzverbindungen wie Schlitz-Zapfen- und Blattverbindungen zur Anwendung. So fügt sich das Grundgerüst, bestehend

aus Schwelle, Ständer und Rähm sowie dazwischen liegenden Riegeln, durch die Schlitz-Zapfenverbindung mit je einer

Holznagelsicherung. Die zur Aussteifung in Längs- und Querrichtung angebrachten Kopf- und Fußstreben bzw. geschosshohen

Streben zapfen jeweils in Ständer und Schwelle oder Ständer und Deckenbalken mit Holznagelsicherung. Zapfenlöcher im

vorhandenen bauzeitlichen Rähm - in Achse der Deckenbalken - verweisen auf eine bauzeitliche Ständerstellung in Reihe auch

im Unterstock. Im Bereich der Deckenbalkenzone der Stockwerke sind die Deckenbalken / Dachbalken mit Rähm und Stockschwelle

verkämmt. In der Regel wurden diese Verbindungen mit Holznägeln gesichert (4).

Die Ausfachung der Wände erfolgte Ende des 16. Jahrhunderts mit einem Strohlehmgemisch auf Stakenhölzern mit Flechtwerk,

darüber ein Strohlehmputz. In der Rückfront sind Wandfragmente mit bauzeitlicher Füllung bis heute erhalten geblieben.

Außerdem verweist eine Nut auf der Unterseite des bauzeitlichen Rähms des Unterstocks auf den Einschub von

Stakenhölzern. Die Ausfachungen der Traufwände besteht heute aus Mauerziegeln, die des Nordgiebels und der Innenwände

aus Lehmsteinen bzw. Ziegelsteinen. Ein Strohlehmgemisch, teilweise mit Tierhaaren versetzt, verkleidet die Wände des 17.

und 18. Jahrhunderts.

Die Deckenfelder sind mit Lehmwickeln geschlossen, eingeschoben in eine Nut der Deckenbalken. Über den Deckenbalken

(Dachbalken) des Oberstocks lagern etwa 3 cm starke Bohlenbretter.