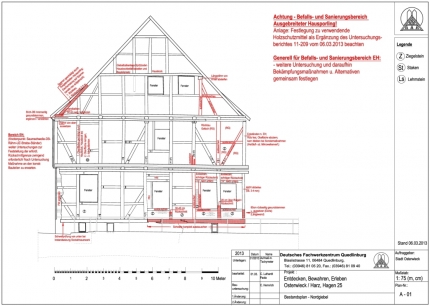

Schadensaufnahme und Sanierungsempfehlungen

Bevor Anfang 2013 mit dem Eigentümerwechsel Sicherungs- und Rückbaumaßnahmen am Objekt Hagen 25 erfolgten, stand es mehrere Jahre leer. Die zu diesem Zeitpunkt vorgefundenen Schäden und Mängel an der Substanz beruhen vorwiegend auf Schäden in der Dachdeckung und –entwässerung, den jahrelangen Leerstand und die damit fehlende Wartung und Instandhaltung. Durch den ungehinderten Zutritt von Feuchtigkeit, Ungeziefer, aber auch illegale Müllablagerungen entstanden gravierende Schäden insbesondere am Dachwerk, an Deckenbalken und Deckenfüllungen sowie an den Fachwerkhölzern und angrenzenden Gefachfüllungen der hofseitigen Westfassade sowie am freistehenden Nordgiebel. Der Sandsteinsockel des Nordgiebels erhebt sich zudem aus dem Lauf des Mühlgrabens und ist somit einer stetigen Wasserberührung ausgesetzt. Sowohl der im Bachbereich liegende Sandsteinsockel als auch die aufgehende Fachwerkwand im Erdgeschoss neigten sich bereits nach außen (1).

Durch den hinzugezogenen Holzschutzsachverständigen ist im Bereich Obergeschoss/Dachgeschoss an der westlichen Seite des Nordgiebel

ein Befall mit Echtem Hausschwamm nachgewiesen worden, welcher sich durch die typischen ausgeprägten Myzelstränge und den groben

Würfelbruch an den Konstruktionshölzern darstellt (2).

Durch die bereits ohne fachplanerische Begleitung begonnenen Rückbauarbeiten kam für die Schadbereiche des Echten Hausschwamms nur

noch eine konventionelle Sanierung mit Rückschnitt der befallenen Hölzer und Rückbau der angrenzenden Gefach in Betracht (3).

Abb. 2 Befall durch den Echten Hausschwamm im westlichen Obergeschoss des Nordgiebels (Foto: R. Becker, ö.b.u.v. Sachverständiger der HWK Magdeburg)

Abb. 3 Befall durch den Echten Hausschwamm im westlichen Obergeschoss des Nordgiebels (Foto: R. Becker, ö.b.u.v. Sachverständiger der HWK Magdeburg)

Abb. 4 Kartierung der Schäden und Maßnahmen am Nordgiebel (DFWZ in Zusammenarbeit mit R. Becker, ö.b.u.v. Sachverständiger der HWK Magdeburg)

Aufgrund der starken Schädigungen der konstruktiven Hölzer durch die benannten tierischen Schädlinge und Pilze und der damit

verbundenen statisch-konstruktiven Beeinträchtigungen des Nordgiebels, weiterer Schäden an der Westfassade und den einbindenden

Innenwänden, der nicht fachplanerisch begleiteten und somit leichtfertig ausgeführten Rückbauarbeiten sowie unzureichender

Absteifungen bestand zum Zeitpunkt der Schadensaufnahme durch den Sachverständigen Einsturzgefahr. Eine sofortige Konsultation

eines Tragwerkplaners war zwingend erforderlich (8).

Unabhängig von den Untersuchungsergebnissen des Holzschutzgutachters waren zu diesem Zeitpunkt bereits die Holz-Geschosstreppen,

die Dacheindeckung, etliche Deckenbalken und Deckenfüllungen, bestehend aus Lehmwickeln und Dielen in den westlichen Räumen sowie

zwei in die westliche Außenwand einbindende Fachwerkinnenwände zurückgebaut.

Die Räume im Obergeschoss an der Westfassade waren nicht begehbar, da die Deckenfüllungen fehlten und keine Sicherungslage

eingebaut war. Durch den Rückbau der Deckenfelder und das unkontrollierte Abtrennen von Deckenbalken wurde nicht nur das

Fachwerkgefüge als (normalerweise) in sich geschlossenes statisches Gesamtgefüge geschwächt, im Erdgeschoss waren dadurch Innenwände,

z.B. im Bereich des Durchgangs zur Hofseite abgängig. Diese Wand musste beidseitig abgestützt werden, weil sie ansonsten komplett

umgestürzt wäre. Am Nordgiebel war zudem ein Teil des Fußbodens zum Keller eingebrochen.

An erster Stelle der Sanierungsmaßnamen sollte demnach unter Einbeziehung des Tragwerksplaners und des Holzschutzsachverständigen

die fachgerechte Ertüchtigung der Fachwerkkonstruktion, Ergänzung der fehlenden und geschädigten Deckenbalken und der schadhaften

Dachkonstruktionshölzer in traditioneller Zimmermannstechnik stehen. Hierzu gehört auch ein entsprechender Schutz des Gebäudes vor

Niederschlagswasser, z.B. der Schutz der Dachfläche durch Folien bzw. nachfolgend eine entsprechende Dacheindeckung. Weiterhin

gehört die fachgerechte Sanierung des Sockelmauerwerkes, beginnend am im Bachlauf stehenden Nordgiebel und weiterführend an der

Westfassade zu den vorrangigen Ertüchtigungsmaßnahmen.

Abb. 9 KG/EG – eingebrochener Kellerfußboden im Bereich Westfassade/ Nordgiebel (Foto: R. Becker, ö.b.u.v. Sachverständiger der HWK Magdeburg)

Bei größeren Fehlstellen oder Unebenheiten auf der Innenseite der Außenwand muss eine Ausgleichsschicht aufgetragen werden. Der

Ausgleich sollte sich in Struktur und Beschaffenheit dem Bestand anpassen und vor der Weiterverarbeitung ausgetrocknet sein.

Nachdem die zu dämmenden Flächen und die Plattenränder mit CELLCO® Contact-Dämm-Mörtel eingestrichen und die Dämmplatten in die

feuchte Kontaktmasse homogen angedrückt wurden, sind zusätzliche Befestigungspunkte durch Tellerdübel (ca. 5 - 6 Stk/qm) zu fixieren

und der zweilagige Lehmputz auf einem Putzträger, beispielsweise Schilfrohrmatten, aufzutragen (10).

Holzfaserdämmplatten bestehend aus Holzweichfasern sind je nach Hersteller in unterschiedlichen Ausführungen im Handel erhältlich.

So sind z.B. Pavadentro-Platten, die bereits mit einer innenliegenden mineralischen Funktionsschicht für einen kontrollierten

Feuchtetransport ausgestattet sind (11) oder dreischichtige Holzfaserdämmplatten mit unterschiedlicher Dichte der jeweiligen Lage, die

mit PVAC-Weißleim miteinander verklebt sind, aber eine zusätzliche dampfdiffusionsstabilisierende Schicht mit Gewebeeinlage – einen

sogenannten Multigrund erfordern, auf dem Markt erhältlich.

Die Holzfaserdämmplatten werden vollflächig mit Lehmmörtel oder dem herstellerspezifischen Kontaktdämmmörtel eingeschwemmt. Die

Befestigung erfolgt ausschließlich im Dübelverfahren, wobei 5 - 6 Tellerdübel je qm vorzusehen sind. Beim Aufkleben der Dämmplatten

sind Kreuzfugen zu vermeiden. Der zuvor evtl. aufgebrachte Ausgleichsputz darf noch feucht, aber nicht nass sein. Auch bei den

Holzfaserdämmplatten erfolgt raumabschließend das Auftragen eines zweilagigen Lehmputzes mit Gewebeeinlage

(12).